Hallo [subscriber:firstname | default:],

nach Europawahl nun Europameisterschaft im Fußball. Hoffen wir mal, dass die erfreulicher ausgeht als die Wahl. Möge der Bessere gewinnen.

Ich bin absolut kein Fußballfan, wünsche aber allen Fans spannende Spiele und gute und friedliche Stimmung beim Public-Viewing.

Erfreulicherweise gibt es in unserer großen Stadt auch abseits des Fußballs noch viele

Möglichkeiten, das Wochenende zu verbringen.

Bestimmt ist bei meinen Vorschlägen auch etwas für dich dabei.

Viel Spaß

wünscht

Christoph, der Berlinspazierer 🚶♂️

Als um 1900 die Einwohnerzahlen in Berlin immer weiter anstiegen, wurden auch die Flächen für Bestattungen im Stadtgebiet knapp. Es wurden daher drei große Friedhöfe vor den Toren der Stadt geplant. Heute noch am bekanntesten ist der Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Der geplante Nordkirchhof Mühlenbeck wurde nie realisiert, im Gegensatz zum Ostkirchhof in Ahrensfelde, den ich heute für einen Ausflug empfehle.

Es sollte der flächenmäßig zweitgrößte Friedhof Deutschlands werden. Eine Fläche von rund 285 Hektar wurde dafür erworben. Er was als Hauptbegräbnisstätte für die Gemeinden der östlichen Berliner Stadtteile gedacht und wurde 1908 eröffnet. Die Kaufmannswitwe Anna Schwarzenberg war der erste Mensch, der hier beigesetzt wurde. Ihr Grab soll es noch heute geben. Ich habe es allerdings nicht gefunden.

Geplant wurde die Friedhofsanlage von dem Architekten Gustav Werner und dem Gartenbaumeister Louis Meyer, die auch schon für den Stahnsdorfer Friedhof verantwortlich waren.

Der Friedhof vermittelt mehr den Eindruck eines Landschaftsparks, als eines Friedhofs. Neben großen Freiflächen gibt es auch Waldbereiche mit schönen alten Bäumen.

Mittelpunkt der Anlage ist die Kapelle. Vom Haupteingang führen zwei Alleen auf sie zu. Leider ist sie in der Regel verschlossen und nicht zu besichtigen. Gelegentlich gibt es Konzerte auf der dort vorhandenen Steinmeyer-Orgel aus dem Jahr 1914.

Trotz der schönen Anlage und relativ günstiger Bestattungspreise wurde der Friedhof von der Berliner Bevölkerung nicht so angenommen wie geplant. Es gab (und gibt) zwar direkt neben dem Haupteingang einen eigenen Bahnhof, aber die Fahrkosten waren vielen Angehörigen damals zu teuer. Anders als nach Stahnsdorf gab es hier keinen günstigen Vororttarif.

Das führte dazu, dass die Bestattungszahlen immer weiter zurückgingen. Die gesamte Fläche wurde nie genutzt.

Heute umfasst der Friedhof nur noch rund 25 Hektar und wird überwiegend von der Gemeinde Ahrensfelde genutzt.

Die Weitläufigkeit der Anlage erkannt man aber immer noch und es gibt einige schöne Ecken, die man bei einem Spaziergang entdecken kann.

Am Sonntag, dem 16. Juni gibt es ab 15 Uhr ein Picknick-Konzert auf dem Gelände des Ostkirchhofes. Das Geschwisterpaar Nele und Noah Lachmund spielen eigene Kompositionen, aber auch Songs von Ray Charles bis ABBA. Klingt ganz unterhaltsam.

Die Zutaten zum Picknick muss man aber wohl selbst mitbringen.

Von Berlin kann man mit der Regionalbahn RB25 vom Ostkreuz bis zur Haltestelle Ahrensfelde-Friedhof fahren. Dann muss man nur wenige Meter laufen. Der Zug fährt stündlich.

Man kann aber auch mit der S-Bahn (Linie 7) bis zur Endstation Ahrensfelde fahren und läuft dann ca. 20 Minuten durch den Ort zum Friedhof. Der S-Bahnhof Ahrensfelde liegt noch auf Berliner-Stadtgebiet. Es reicht also ein AB-Ticket.

Aufmerksam geworden auf diesen sehenswerten Friedhof bin ich durch das Buch "Der Barnim" von Carmen Winter. Ein Kulturhistorischer und touristischer Reiseführer aus dem Findling-Verlag, den ich sehr empfehlen kann.

Kurz vor seinem Tod im Jahr 2004 gründete der Fotograf Helmut Newton eine nach ihm benannte Stiftung, die sich um seinen fotografischen Nachlass kümmern sollte.

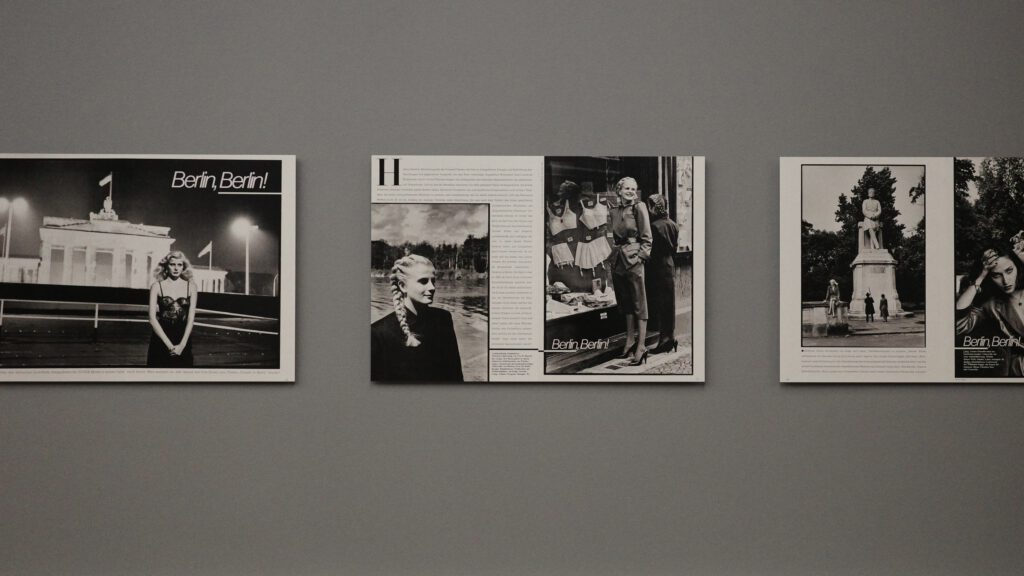

Anlässlich des 20. Jubiläums dieser Stiftung gibt es nun im Museum für Fotografie eine Ausstellung, die nicht nur Helmut Newton würdigt, sondern auch seinen Geburtsort Berlin.

Hier wurde er 1920 unter dem Namen Helmut Neustädter, als Sohn eines jüdischen Knopffabrikanten geboren. In Charlottenburg machte er eine Lehre bei der bekannten Fotografin Yva.

Direkt gegenüber dem heutigen Museum für Fotografie am Bahnhof Zoologischer Garten begann 1938 seine Flucht vor den Nazis. Sie führte ihn zunächst nach Singapur und später nach Australien und nach dem Krieg zurück nach Europa.

Immer wieder kam er auch zurück nach Berlin und wurde hier auch 2004 nach seinem Wunsch auf dem Künstlerfriedhof in Friedenau beigesetzt.

In der Ausstellung sind viele seiner Bilder zu sehen, die in Berlin entstanden sind. Oft diente die Stadt als Kulisse für seine Modefotos. 1963 führte das zu einem großen Skandal, weil er seine Modelle vor der Berliner Mauer positionierte.

Aber auch seine Bilder vor dem Mauerbau und aus dem wiedervereinten Berlin werden gezeigt. Viele nicht so bekannte Arbeiten sind dabei.

Die Ausstellung ist aber keine reine Helmut-Newton-Ausstellung. Das macht sie. besonders sehenswert. In weiteren Räumen werden Arbeiten anderer Fotograf*innen präsentiert, die sich ebenfalls mit Berlin fotografisch beschäftigt haben: Hein Gorny, Will McBride, Yva, Arno Fischer, Wim Wenders, F.C. Gundlach, Günter Zint, Maria Sewcz, Michael Schmidt, Thomas Florschuetz, Barbara Klemm und noch einige andere.

Auch wenn die Arbeiten oft sehr unterschiedlich sind, kann man interessante Bezüge herstellen. Neben den künstlerischen Aspekten sind viele der Fotos natürlich auch aus historischen und dokumentarischen Gründen sehr interessant. So etwa die Fotos von Fritz Tiedemann, der im Auftrag des Magistrats von Groß-Berlin die Zerstörungen an historischen Gebäuden dokumentierte. Arwed Messmer hat die Fotos zu einem eindrucksvollen Panorama des Nachkriegs-Berlin montiert, das auch in der Ausstellung zu sehen ist.

Ein Besuch im Museum für Fotografie lohnt auf jeden Fall. Die Ausstellung »Berlin, Berlin« ist noch bis zum 16. 2.2025 zu sehen. Geöffnet ist außer Montag immer von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12,– € .

Mit dem Ticket * kann man auch die ebenfalls lohnende Ausstellung Michael Wesely, Berlin 1860 – 2023 im gleichen Haus besuchen.

Vielleicht ist dir schon das eindrucksvolle Zelt aufgefallen, dass seit einiger Zeit vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte steht. Dieses belgische Art-Déco Spiegelzelt dient der Komischen Oper als eine Ausweichspielstätte, während das Stammhaus saniert wird.

»Heiteres Musiktheater« wird im Zelt geboten. Ein Genrebegriff, der in den 1950er-Jahren in der DDR geprägt wurde. Auf dem Spielplan steht »Messeschlager Gisela«, ein Stück, das 1960 im Metropoltheater in Berlin uraufgeführt wurde. Die Musik stammt von Gerd Natschinski, der Text von Jo Schulz.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der VEB Berliner-Schick. Die Leipziger Messe steht vor der Tür und der Firma fehlt noch ein besonderes Messehighlight. Dafür zuständig ist eigentlich der Betriebsleiter und Chefdesigner Robert Kuckuck. Der zeichnet sich allerdings in erster Linie durch Inkompetenz und Selbstüberschätzung aus und ist wohl eher wegen guter Beziehungen zu dieser Position gekommen.

Ganz anders die junge Modegestalterin Gisela, die bis vor Kurzem noch als Näherin tätig war und die modischen und praktischen Bedürfnisse der Frauen natürlich viel besser kennt. Ihren Entwurf lehnt der selbst gefällige Chef aber ab und arbeitet weiter an seinen Entwürfen, die er versucht aus westlichen Modekatalogen abzukupfern.

Daneben gibt es noch mehrere Liebesgeschichten, einen sächselnden Hausmeister, einen schwulen Zuschneider und einen Journalisten, der sich als Transportarbeiter ausgibt, um das Herz von Gisela zu erobern.

Ich hoffe, ich verderbe niemandem den Spaß, wenn ich verrate, dass es natürlich ein Happy End gibt und das von Gisela entworfene Kleid der große Messeschlager wird.

Zur Zeit der Uraufführung des Stückes im Jahr 1960, also noch vor dem Bau der Mauer, konnte man in dem Stück durchaus kritische Zwischentöne erkennen. Einige freche Bemerkungen über die VEB Leitung und die DDR Wirtschaft waren schon ein Jahr später nicht mehr möglich und das Stück wurde entsprechend umgeschrieben oder gar nicht mehr aufgeführt.

Regisseur Axel Ranisch bezieht sich bei seiner Inszenierung auf die Originaltexte. Aber manches, was damals sicherlich frech und witzig war, funktioniert mehr als 60 Jahre später nicht mehr so recht. Sosehr sich das hervorragende Ensemble auch bemüht – zumindest mich konnte die Geschichte nicht wirklich begeistern. Harmlos und nett sind die Adjektive, die mir dazu einfallen.

Das klingt vielleicht böser, als es gemeint ist, denn wir sind hier ja im Musiktheater und die Kompositionen von Gerd Natschinski sind auf jeden Fall eingängig und unterhaltsam. Fantastisch dargeboten von dem 30-köpfigen Orchester der Komischen-Oper.

Die Schauspieler, Sänger und Tänzer machen ihre Sache auf dem relativ kleinen Bühnenpodest exzellent. Teilweise waren so viele Darsteller auf der Bühne, dass man Angst haben musste, dass einige herunterfallen.

Bekannte Namen (Gisa Flake, Andrea Schneider, Thorsten Merten) sind unter den Darsteller*innen. Ich kann aber gar nicht sagen, wer mir am besten gefallen hat. Eine tolle Gesamtleistung.

Freundlich, begeisterter Schlussapplaus des Premierenpublikums, wenn auch nicht euphorisch.

Wer Spaß an »Heiterem Musiktheater« hat, kann sich noch bis zum 7. Juli eine eigene Meinung zu dem Stück bilden. Viele Karten gibt es allerdings nicht mehr. Die meisten Vorstellungen scheinen schon fast ausverkauft zu sein.

Eine Besonderheit im Spiegelzelt ist, dass es auch günstige (12,– €) Stehplätze gibt. Man schaut dabei von oben auf die wie eine Manege angelegte Bühne. Nicht die schlechteste Perspektive. Es braucht nur etwas Stehvermögen. Mit einer (recht langen) Pause dauert die Vorstellung etwa 2,5 Stunden.

»Letztes Heimspiel« nennt das Literaturhaus in der Fasanenstraße sein diesjähriges Sommerfest. Zum einen spielt es damit natürlich auf die aktuelle Fußball-EM an, aber auch auf die voraussichtlich 18 Monate dauernde renovierungsbedingte Schließung des Hauses. Ein guter Grund noch einmal das Haus und den wunderbaren Garten zu besuchen. Fußball gibt es auch. Nicht nur in literarischer Form. (15. Juni)

Hanna Bekker vom Rath Ausstellung anzuschauen. (16. Juni)

Am Mittwoch wurde die Fanmeile am Brandenburger Tor eröffnet. Vor dem größten Fußballtor der Welt gab es viel Musik und eine Tanzeinlage.

Die Stimmung war recht entspannt und die Fanmeile nicht überfüllt. Am Freitag wird dann dort auch das Eröffnungsspiel übertragen. Generell werden alle Spiele der Deutschenmannschaft und alle Spiele, die in Berlin stattfinden übertragen, inklusive Finale sowie Viertel- und Halbfinale.

Aber auch an allen anderen Tagen ist die Fanzone zwischen 8 und 24 Uhr als Pop-up Park geöffnet.

Für mehr Fotos aus Berlin und Umgebung folge mir gerne auf Instagram